Ils ont débarqué comme la foudre sur nos côtes, brûlé, pillé. Puis, étonnamment, certains se sont assis à table, ont planté racines et sont devenus… Français.

Ces hommes venus du Nord, aux voiles gonflées par les vents du large, n’avaient d’abord qu’une idée : remplir leurs drakkars d’or, d’esclaves et de butin. Pourtant, l’Histoire aime les détours. Car après des années de raids sanglants, les Vikings ont troqué leurs haches contre des charrues, leurs bateaux contre des terres, et leurs dieux contre un baptême chrétien.

L’image d’Épinal nous raconte que leur héritage se résume à la Normandie. C’est oublier un peu vite les rivières atlantiques, les îles stratégiques, les ports bretons et même les terres du Poitou où ils ont laissé leur empreinte. Cet article lève l’ancre pour suivre la trace de ces « hommes du Nord » devenus seigneurs, paysans ou marchands sur le sol français.

Qui étaient vraiment les Vikings ?

Ils n’étaient pas tous des guerriers aux casques cornus – ces derniers, d’ailleurs, sont une pure invention du XIXᵉ siècle. Les Vikings, ou les « hommes du Nord » étaient des marins, des commerçants, des artisans, des explorateurs… et, quand l’occasion s’y prêtait, des pillards redoutables. Originaires de Norvège, de Suède et du Danemark, ils ont sillonné les mers et les fleuves entre le VIIIᵉ et le XIᵉ siècle, poussés par la soif d’aventure, de richesse et parfois de terres nouvelles.

Leur force ? Des navires à la fois robustes et rapides : les drakkars, capables d’affronter l’Atlantique comme de remonter les rivières jusqu’au cœur des royaumes. Cette mobilité leur permettait de frapper là où on les attendait le moins. Le lendemain d’un pillage en Angleterre, on pouvait les voir débarquer sur les côtes de la Gaule.

Mais réduire ces hommes à des barbares sanguinaires serait une grave erreur. Leur société était structurée, régie par des lois (thing) et un sens aigu de l’honneur. Les sagas scandinaves nous racontent qu’ils avaient le goût du risque et la capacité de s’adapter. Deux qualités qui expliqueront pourquoi certains finiront par s’enraciner… et devenir Français.

Les premiers raids sur les côtes françaises

La première fois qu’ils apparaissent dans les chroniques franques, c’est comme un mauvais présage. En 799, quelques navires venus du Nord attaquent l’embouchure de l’Adour. Quelques années plus tard, la tempête se déchaîne : en 820, 830, 843… les drakkars se multiplient comme des corbeaux sur un champ de bataille.

Les moines de l’époque, plumes tremblantes, décrivent ces hommes blonds jaillissant de la brume, frappant vite, brûlant les églises, emportant calices et reliques. Les fleuves deviennent des autoroutes de guerre : la Seine, la Loire, la Charente, la Garonne. Paris, Nantes, Rouen, Bordeaux… aucun port, aucun monastère n’est vraiment hors de portée.

Ces raids sont méthodiques : reconnaissance du terrain, attaques ciblées sur les zones riches et mal défendues, puis retrait rapide vers la mer avant l’arrivée d’une armée franque. Mais au fil des années, certains chefs se rendent compte qu’il est plus rentable de rester que de repartir. Des camps temporaires se transforment en véritables têtes de pont vers l’intérieur du royaume.

Les vikings devenus seigneurs : quand l’or ne suffisait plus

À force de remonter nos fleuves et de fouler nos plaines, certains chefs vikings ont découvert que la vraie richesse n’était pas seulement dans les coffres des monastères… mais dans la terre elle-même. Ces « hommes du Nord » ont alors troqué la fureur des raids pour la patience des moissons. En effet, ils scellent des alliances, épousent des héritières, et inscrivent leur nom dans la pierre des châteaux. De pillards, ils sont devenus seigneurs.

Portraits de chefs vikings installés en France

- Rollon (HrólfR) – Chef viking, signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911 et devient le premier duc de Normandie. Passe du statut de pillard à celui de seigneur légitime.

- Hasting (Haesteinn) – Aventurier danois, actif en Méditerranée et sur la Loire. Finira par contrôler un territoire autour de Nantes au IXᵉ siècle.

- Sidroc (Sigtryggr) – Chef danois impliqué dans les campagnes contre Paris et sur la Loire. Utilise Noirmoutier comme base permanente.

- Björn Côtes-de-Fer – Fils légendaire de Ragnar Lothbrok, participe au siège de Paris en 845 et mène des raids prolongés en Aquitaine et sur la Garonne.

La Normandie : cœur de l’intégration viking

Si l’Histoire devait choisir une seule image pour résumer la rencontre entre Vikings et Francs, ce serait celle du traité de Saint-Clair-sur-Epte, en l’an 911. D’un côté, Charles le Simple, roi des Francs, inquiet de voir ses côtes et ses fleuves saignés par les pillages. De l’autre, Rollon, colosse scandinave aux épaules taillées comme des proues, chef redouté des raids sur la Seine.

Plutôt que de continuer cette guerre d’usure, les deux hommes passent un accord qui fera date. Rollon reçoit en fief la basse vallée de la Seine, en échange de sa conversion au christianisme et de la promesse de défendre le royaume contre… les siens. Le baptême a lieu à Rouen. La Normandie vient de naître.

L’installation des Vikings en Normandie est un chef-d’œuvre d’intégration rapide. En une génération, ces « hommes du Nord » se fondent dans la société franque, adoptent la langue d’oïl, la religion, et se mêlent aux grandes familles locales par mariages. Leurs descendants deviendront des artisans, des marchands, mais aussi des conquérants redoutables… jusqu’à traverser la Manche pour changer l’histoire de l’Angleterre en 1066.

La Normandie reste dans la mémoire collective comme l’exemple parfait du passage du drakkar au château fort, de la hache au sceptre. Mais si elle brille autant dans nos souvenirs, c’est aussi parce qu’elle a mieux conservé ses archives, ses toponymes et ses pierres. Néanmoins, ailleurs en France, d’autres implantations vikings, plus discrètes, ont laissé leurs traces… et c’est à elles que nous allons maintenant nous intéresser.

Autres implantations et camps solides en France

En effet, les Vikings n’ont pas jeté l’ancre qu’en Normandie. Leurs voiles ont aussi blanchi les rivages de l’Atlantique, caressé les estuaires bretons et se sont aventurées jusqu’aux méandres tranquilles des fleuves de l’intérieur. Chaque implantation a sa propre histoire, souvent mêlée de feu, de sang… et d’un sens aigu de l’opportunité. Leur but n’était pas seulement de piller, mais de créer des points d’appui permanents. Ainsi, ils contrôlaient les routes commerciales et s’ancraient sur des territoires stratégiques.

Sur la Loire et dans l’Ouest

Au milieu du IXᵉ siècle, l’île de Noirmoutier devient bien plus qu’une simple escale. Située à l’entrée de l’estuaire de la Loire, elle permet de surveiller et de bloquer l’accès à l’un des fleuves les plus riches du royaume franc. Les Vikings y hivernent, rafistolent leurs navires avec le bois des forêts locales, stockent leur butin dans des caches protégées, et repartent au printemps pour de nouvelles campagnes. Cette base leur permet de frapper aussi bien vers l’intérieur des terres que vers d’autres zones côtières. Non loin, Bouin et Saint-Florent-le-Vieil servent également de têtes de pont. Elles offrent des positions avancées pour contrôler les allées et venues sur la Loire et lancer des raids jusqu’à Tours ou Orléans.

En Poitou et Charente

Plus au sud, les Vikings remontent la Charente, un fleuve moins défendu mais tout aussi stratégique. Le site de Taillebourg, avec son éperon rocheux dominant la rivière, garde la mémoire d’un possible camp fortifié. Depuis cette position, les Scandinaves peuvent surveiller le trafic fluvial. Ils taxent les marchands, et lancent des attaques rapides vers les villes de Saintes, Angoulême ou Cognac. Les récits évoquent aussi des campements saisonniers le long des rives, où ils entretenaient leurs navires tout en préparant les expéditions suivantes.

En Bretagne

La Bretagne, avec ses côtes déchiquetées et ses rivières profondes, est un terrain de jeu idéal pour les drakkars. En 914, les Vikings s’emparent de Nantes, un port majeur sur la Loire, et y installent une autorité éphémère mais bien réelle. Cette hégémonie dure jusqu’à la fin des années 930. Pendant cette occupation, ils contrôlent le commerce maritime et prélèvent des tributs sur les populations locales. L’abbaye de Landévennec, haut lieu spirituel, est ravagée à plusieurs reprises. Incendier un tel symbole religieux, c’est non seulement affaiblir la résistance locale, mais aussi frapper les esprits par un acte d’intimidation délibéré.

Îles et estuaires stratégiques

L’île de Ré sert de base temporaire autour de l’an 850. Sa position, à la croisée des routes maritimes entre Bretagne, Aquitaine et Espagne, permet aux Vikings de lancer des raids rapides vers La Rochelle, Bordeaux ou l’intérieur de l’Aquitaine. Grâce à ses plages discrètes et à ses anses abritées, elle offre aussi un refuge sûr pour réparer les navires ou cacher les prises de guerre. De telles bases insulaires permettent d’éviter les armées franques, plus lentes à se déplacer par voie terrestre.

Nord et Flandre

Plus au nord, dans les régions de la Frise (Asselt, Walcheren), les Vikings établissent des bases solides qui servent de relais logistiques. Ces points, bien situés sur les routes commerciales de la mer du Nord, leur permettent de lancer des incursions dans la Somme, l’Escaut et d’autres fleuves menant au cœur du royaume franc. Ces positions, tenues parfois pendant plusieurs années, fonctionnent comme de véritables avant-postes militaires et commerciaux. On y échange l’argent, les esclaves, les fourrures et les armes, renforçant ainsi le réseau viking à travers toute l’Europe du Nord-Ouest.

Ces trouvailles, éparpillées dans des musées comme le Musée de Normandie à Caen ou le Musée Dobrée à Nantes, ne sont pas de simples curiosités. Elles racontent la vie d’hommes qui, loin d’être uniquement des pillards, savaient fabriquer, réparer, troquer, et s’intégrer aux échanges locaux.

Traces laissées : langue, toponymie et culture matérielle

Les Vikings ont beau avoir disparu de nos côtes depuis plus d’un millénaire, ils ont laissé derrière eux des marques profondes. Certaines sont visibles sur les cartes, d’autres se chuchotent encore dans nos langues, et d’autres enfin se devinent dans les vitrines des musées ou sous la terre des fouilles archéologiques.

La mémoire inscrite dans les noms de lieux

Même mille ans après leur départ, les Vikings continuent de murmurer à travers les cartes. Les noms de lieux sont des empreintes indélébiles : ces finales en -tot (du vieux norrois toft, « la ferme »), -bec (bekkr, « ruisseau »), ou -fleur (fljót, « cours d’eau ») sont autant de balises laissées par les colons scandinaves. Barfleur, Harfleur, Honfleur, Bolbec, Caudebec, Yvetot… chaque syllabe raconte l’implantation d’une ferme, la présence d’un ruisseau, ou la proximité d’une voie d’eau. Ces noms ne sont pas là par hasard : ils marquent l’appropriation du territoire et la volonté des Vikings de s’y enraciner.

Un héritage linguistique discret mais tenace

Si les drakkars se sont tus, certaines de leurs paroles flottent encore dans l’air. Dans le parler maritime normand et certaines expressions rurales, on retrouve des mots venus tout droit du vieux norrois. Des termes liés à la navigation, à la pêche, au commerce fluvial, ont survécu au fil des siècles. Pas un « accent viking » figé dans l’ambre, mais une survivance mêlée à la langue d’oïl, polie par le temps et les échanges. Ce vocabulaire, transmis de génération en génération, a façonné l’identité linguistique des régions touchées.

Les preuves matérielles : un puzzle archéologique

L’archéologie ne nous livre pas un trésor unique et spectaculaire, mais une pluie d’indices qui, mis bout à bout, dessinent un tableau précis de la présence viking en France. Voici des exemples concrets, associés aux zones déjà évoquées :

- Fers de lance à douille et à soie (IXᵉ siècle) – Noirmoutier, Saint-Florent-le-Vieil. Lames longues et effilées, typiques des productions scandinaves, adaptées au combat à pied comme aux abordages rapides depuis un drakkar.

- Agrafes de ceinture décorées – Vallée de la Seine (Rouen, Jumièges). Bronze moulé orné de têtes animales et de motifs entrelacés dans les styles de Borre et de Jelling, indiquant statut et identité.

- Poids de balance en pierre ou bronze – Barfleur, estuaire de la Loire. Étalons pondéraux utilisés pour mesurer l’argent et les marchandises, témoignages d’un commerce structuré et interrégional.

- Éléments de parure – Bretagne et Pays de la Loire. Fibules ovales en bronze, perles de verre et d’ambre près de Nantes et sur l’île de Ré, montrant des réseaux d’échanges allant de la Baltique à l’Atlantique.

- Monnaies étrangères – Normandie, Charente, Nantes. Dinars arabes et deniers anglo-saxons retrouvés en contexte fluvial, attestant de circuits commerciaux connectés à la mer du Nord, à la Méditerranée et au monde islamique.

- Outillage et matériel maritime – Bouin, sites portuaires atlantiques. Fragments de chaînes, hameçons, rivets et clous de bordé, associés à des ateliers de réparation d’embarcations.

Dispersés aujourd’hui dans des collections régionales (par exemple au Musée de Normandie à Caen ou au Musée Dobrée à Nantes), ces objets racontent le quotidien d’hommes installés : commercer, réparer, troquer, prier et, peu à peu, s’ancrer.

Conclusion : quand l’écume du passé rejoint nos rivages

Le vent a tourné depuis longtemps et a emporté les voiles des drakkars au-delà de l’horizon. Pourtant, chaque pierre gravée, chaque nom de village, chaque objet patiné par le temps murmure encore l’épopée de ces « hommes du Nord ». Ils sont arrivés comme des tempêtes, ils sont repartis comme des voisins, et ils nous ont laissé, surtout, un héritage tissé de courage, de commerce et d’adaptation.

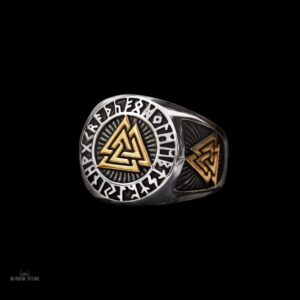

Nous espérons, à travers cet article, avoir répondu à vos questions, éclairci certains mystères et, surtout, vous avoir offert un moment de lecture riche et plaisant. Que ces récits vous inspirent à poursuivre l’exploration, à plonger plus profondément dans la mythologie nordique et à découvrir les objets et bijoux qui perpétuent cet héritage.

Si ce voyage à travers mille ans d’histoire a éveillé en vous le désir d’en savoir plus, alors ne laissez pas ce feu s’éteindre. Parcourez nos autres articles, laissez-vous guider par les légendes, et embarquez, à votre tour, pour votre propre saga.

0 commentaires