Entre 885 et 887, le siège de Paris par les Vikings marque l’un des épisodes les plus marquants des invasions scandinaves en Francie occidentale. Capitale stratégique du royaume franc, Paris devient alors la cible d’une vaste expédition menée par une impressionnante flotte viking venue remonter la Seine. Face à la menace, les défenseurs parisiens, dirigés par le comte Eudes et l’évêque Gozlin, opposent une résistance farouche. Cet affrontement, symbole de courage et de chaos politique, s’inscrit dans un contexte de crise de la dynastie carolingienne et d’affaiblissement du pouvoir impérial.

Dans cet article, nous vous proposons de plonger au cœur de cet événement historique, de ses origines à ses conséquences politiques, pour comprendre pourquoi le siège de Paris par les Vikings demeure un tournant majeur de l’histoire médiévale française.

Le contexte historique du siège de Paris par les Vikings

Avant de revenir sur les événements du siège, il est essentiel de comprendre dans quel climat politique et militaire la ville de Paris s’est retrouvée confrontée à l’assaut d’une flotte viking. Le dernier quart du IXe siècle voit une transformation profonde du royaume franc, affaibli de l’intérieur comme exposé aux menaces extérieures. À cette époque, la Francie occidentale, héritière de l’Empire de Charlemagne, doit faire face à une série d’attaques maritimes menées par les redoutables guerriers venus du Nord.

L’Europe carolingienne en crise

La dynastie carolingienne, jadis fondement du pouvoir impérial en Europe occidentale, entre en déclin. Depuis la mort de Charlemagne, ses successeurs peinent à maintenir l’unité du royaume franc. Les conflits de succession affaiblissent le pouvoir central, déjà mis à rude épreuve par une noblesse qui gagne en autonomie. L’empereur Charles le Gros, bien que couronné en théorie sur un vaste territoire, n’exerce qu’un contrôle limité sur ses vassaux, incapables de défendre efficacement les frontières.

Dans cette Francie occidentale morcelée, les institutions militaires perdent en efficacité. Les forteresses sont mal entretenues, les troupes locales mal préparées. Ce désordre politique crée un terreau fertile pour les incursions étrangères. L’État ne parvient plus à protéger ses populations : chaque cité doit désormais compter sur ses propres forces pour résister.

Les Vikings et leur stratégie de pillage fluvial

Profitant de cette fragmentation du pouvoir, les Vikings renforcent leurs expéditions. Ces navigateurs scandinaves, redoutés pour leur brutalité, ont développé une stratégie redoutable : utiliser les fleuves comme voies d’invasion. Grâce à leurs navires longs et agiles, ils peuvent remonter les cours d’eau, frapper rapidement et repartir avant qu’une armée ne puisse s’organiser.

Leur tactique repose sur plusieurs méthodes éprouvées :

- Remonter les grands fleuves comme la Seine pour pénétrer profondément dans le royaume franc

- Effectuer des raids éclairs sur les villes peu défendues

- Établir des campements temporaires pour lancer des sièges prolongés

- Exiger des tributs en échange de leur départ

Au fil des années, ces simples incursions se transforment en véritables campagnes militaires. La flotte scandinave n’hésite plus à encercler des places fortes, à mettre les populations sous pression et à négocier leur retrait contre d’importantes sommes d’argent. Ces expéditions normandes, à la fois brutales et méthodiques, s’inscrivent dans une logique de profit et de domination progressive. La faiblesse des Carolingiens offre une occasion rêvée à ces envahisseurs du Nord.

Paris, une cible idéale

Parmi les cités de la Francie occidentale, Paris occupe une place particulière. À la fin du IXe siècle, cette ville fortifiée, située sur une île au cœur de la Seine, s’impose comme un centre urbain de premier plan. Riche, active et déjà influente, elle attire l’attention des Vikings à la recherche de butin. Mais au-delà de ses ressources, c’est sa portée symbolique qui en fait un objectif de choix. Capitale carolingienne par sa centralité et son dynamisme, Paris représente aussi une vitrine du pouvoir en place.

Son emplacement sur le fleuve en fait un verrou stratégique. Maîtriser Paris, c’est contrôler un point névralgique du royaume, faciliter l’accès vers la Bourgogne ou la Champagne, et envoyer un message fort à l’ensemble des Francs. Les raids en Francie n’épargnent pas les campagnes, mais l’attaque de Paris vise plus qu’un pillage : elle incarne la volonté des Vikings de défier l’ordre établi. Pour ces chefs scandinaves, s’emparer de cette ville revient à s’affirmer face à une autorité affaiblie.

Le déroulement du siège de Paris par les Vikings (885-887)

Pendant près de deux années, la ville de Paris se retrouve au cœur d’un affrontement exceptionnel. Le siège de 885-887 n’est pas une simple escarmouche, mais bien un événement majeur où s’opposent deux forces : d’un côté, une armée viking déterminée à s’emparer de la cité par la force ou la soumission ; de l’autre, une population résolue à défendre son territoire contre l’envahisseur. Cette longue confrontation est marquée par des épisodes intenses, des stratégies audacieuses et une endurance hors du commun.

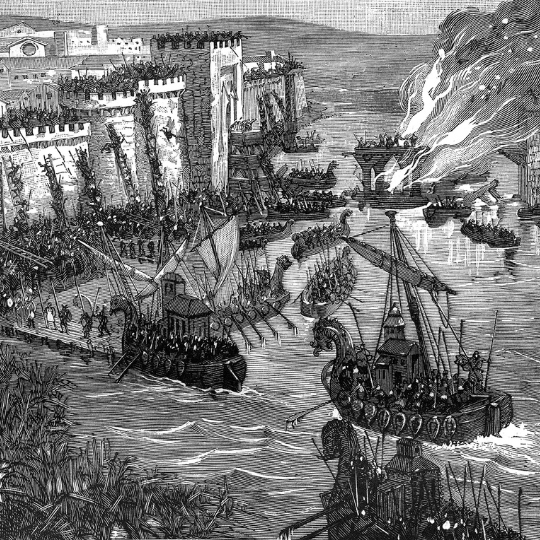

L’arrivée massive des Vikings

L’arrivée massive des Vikings

Le 24 novembre 885, une immense flotte viking remonte la Seine et atteint les abords de Paris. On estime à environ 700 le nombre de navires transportant entre 30 000 et 40 000 hommes.

Cette expédition militaire, sans précédent par son ampleur, se caractérise par plusieurs éléments clés :

- Une flotte de guerre composée de près de 700 navires

- Un effectif estimé entre 30 000 et 40 000 guerriers

- La présence de deux chefs vikings : Sigfred et Sinric

- Une demande initiale de passage vers la Bourgogne, refusée par les défenseurs

Les envahisseurs réclament un droit de passage en échange de la paix, mais ce n’est qu’un prétexte : en réalité, leur objectif est de forcer la soumission ou de prendre la ville par la force. Les défenseurs parisiens, menés par le comte Eudes et l’évêque Gozlin, opposent un refus ferme. En réponse, les Vikings entament une série d’assauts violents. Les premières attaques visent les ponts fortifiés qui relient l’île de la Cité aux deux rives. Ces structures, protégées par des tours de bois, jouent un rôle central dans la stratégie défensive mise en place.

La riposte héroïque des défenseurs

Malgré leur infériorité numérique, les Parisiens tiennent bon. Sous la direction d’Eudes, la garnison repousse les vagues d’attaques avec une ténacité remarquable. L’évêque Gozlin, bien qu’homme d’Église, combat aux côtés des soldats, arc à la main. Son courage galvanise la population. Des machines de guerre sont mises en place pour projeter des projectiles sur les assaillants, tandis que les fortifications de la ville sont renforcées.

Durant les premières semaines, les pertes vikings sont lourdes. Ne parvenant pas à briser les défenses, Sigfred et ses hommes établissent un campement autour de la ville, dans l’objectif de faire durer le siège. L’hiver approche, et avec lui, les conditions deviennent plus dures pour les deux camps. Paris résiste, Paris endure.

Au printemps 886, Gozlin meurt des suites d’une maladie contractée durant le siège. Sa disparition est un choc, mais son successeur, l’abbé Ebolus, poursuit la lutte avec la même détermination. Eudes, de son côté, se distingue de plus en plus comme un véritable chef militaire, allant jusqu’à braver le blocus pour aller chercher du renfort en province.

Un siège long et éprouvant

À mesure que les mois passent, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles à l’intérieur de la ville. La population souffre de la faim, de la maladie, du froid. En février 886, une crue de la Seine détruit le Petit-Pont, isolant temporairement une partie des défenseurs. Ce coup du sort aurait pu précipiter la chute de Paris, mais les Parisiens improvisent des solutions pour maintenir la communication entre les rives.

Les Vikings, de leur côté, ne relâchent pas la pression. Ils alternent phases de siège passif et assauts violents. Par moments, ils parviennent à franchir les défenses extérieures, mais sans jamais s’imposer durablement. Frustrés par l’absence de victoire décisive, certains se retirent, d’autres s’acharnent.

La situation reste bloquée jusqu’à l’arrivée tardive de l’empereur Charles le Gros. En octobre 886, ce dernier se présente enfin avec une armée. Mais au lieu d’engager le combat, il négocie un accord : il verse aux Vikings un important tribut et les autorise à remonter vers la Bourgogne. Pour les défenseurs, cette décision est vécue comme une trahison. Le siège est levé, mais le prix à payer est lourd, et la réputation de l’empereur s’effondre.

La levée du siège et les conséquences politiques

Si le siège de Paris par les Vikings s’achève sans victoire militaire décisive, ses répercussions sont immenses. L’issue de cet affrontement met en lumière les profondes faiblesses du pouvoir impérial, mais elle marque aussi l’émergence de figures fortes capables d’incarner une nouvelle autorité politique. L’événement, par sa portée symbolique, accélère le basculement d’un ordre carolingien chancelant vers une nouvelle configuration du pouvoir en Francie occidentale.

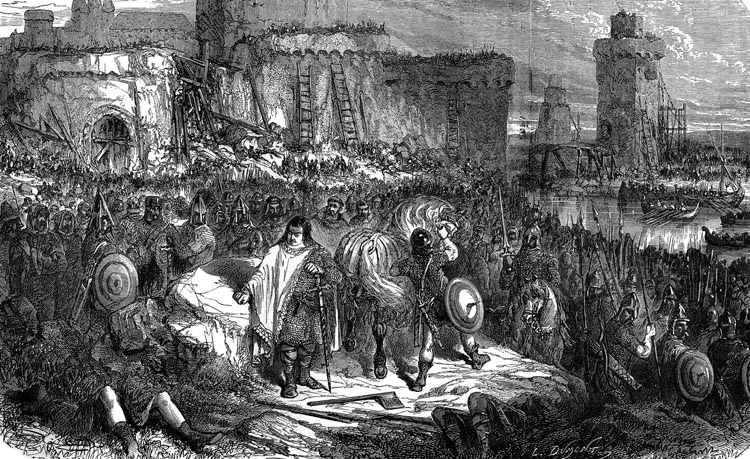

Charles le Gros et le tribut aux Vikings

Charles le Gros et le tribut aux Vikings

Lorsque Charles le Gros arrive enfin aux portes de Paris en octobre 886, les habitants attendent un acte fort. Cela fait presque un an que la ville tient face à l’ennemi, dans des conditions extrêmes. Pourtant, contre toute attente, l’empereur choisit de négocier. Il offre aux Vikings 700 livres d’argent et les autorise à quitter la région pour aller piller la Bourgogne. Il n’y aura ni bataille, ni libération victorieuse. Seuls quelques mots échangés, une somme versée, et une autorisation de nuire ailleurs.

Cette décision choque profondément les Francs. À leurs yeux, Charles le Gros incarne désormais la passivité d’un pouvoir central incapable de protéger ses sujets. En versant un tribut, il envoie un message de faiblesse, et renforce encore davantage le sentiment que le trône carolingien n’est plus à la hauteur des enjeux de son temps. L’empereur perd toute crédibilité, et son autorité, déjà fragile, s’effondre un peu plus.

L’ascension d’Eudes et la fin des Carolingiens

Face à cette trahison perçue, le prestige d’Eudes ne cesse de grandir. Le comte de Paris, qui a tenu tête aux assaillants pendant de longs mois, devient un symbole d’héroïsme et de légitimité. En 888, après la mort de Charles le Gros, les grands du royaume refusent de couronner un nouveau carolingien. Ils élisent Eudes roi de Francie occidentale. C’est un tournant majeur : pour la première fois, un souverain est choisi non pour sa naissance, mais pour ses mérites militaires.

Ce changement marque le début d’une nouvelle dynastie, celle des Robertiens, ancêtres des Capétiens. Le pouvoir royal se déplace ainsi vers une autorité plus territorialisée, plus enracinée localement, et surtout capable d’assurer la défense du royaume. Le siège de Paris a montré que la légitimité ne réside plus dans le sang carolingien, mais dans la capacité à agir efficacement face à la menace.

Un tournant dans l’histoire politique du royaume franc

Au-delà des figures historiques, le siège de Paris par les Vikings cristallise une transformation structurelle. Il scelle la fin de l’idée d’un empire unifié et centralisé. Désormais, ce sont les comtes, ducs et seigneurs locaux qui détiennent le pouvoir réel, ceux qui protègent leurs terres et organisent la résistance. L’épisode annonce la féodalisation du pouvoir en Europe occidentale.

Il illustre aussi le divorce croissant entre l’idéal impérial carolingien et la réalité du terrain. Là où l’empereur négocie, les seigneurs combattent. Là où le pouvoir central abdique, les forces locales prennent le relais. À bien des égards, la levée du siège de Paris consacre la naissance d’une nouvelle époque politique, faite de rivalités régionales, mais aussi de figures fortes capables de fédérer autour d’elles.

Le siège de Paris dans la mémoire historique

Loin de s’effacer avec le temps, le siège de Paris par les Vikings est resté dans les mémoires comme un événement charnière, aussi bien dans l’histoire politique que dans la construction d’une identité collective. Cet affrontement prolongé entre les défenseurs d’une capitale vulnérable et une armée scandinave déterminée ne se résume pas à un simple épisode militaire. Il symbolise à la fois la résilience d’une ville, le déclin d’une dynastie impériale et la naissance d’un nouvel ordre féodal.

Au fil des siècles, cet événement a été repris, raconté, idéalisé. Il s’est imposé comme un mythe fondateur dans l’histoire de la ville de Paris et dans celle du royaume des Francs. Par-delà les faits, il a nourri un imaginaire collectif centré sur la résistance, le courage, et la capacité à se défendre même dans les moments les plus critiques.

Un symbole de résistance urbaine

Lorsque la capitale carolingienne tient tête à des milliers de Vikings, elle envoie un signal fort : malgré l’absence d’un pouvoir impérial fort, une ville peut se défendre par elle-même, grâce à la mobilisation de ses chefs et de ses habitants. Le comte Eudes, en incarnant cette résistance farouche, devient un héros national avant l’heure. Son nom s’inscrit dans l’histoire non pas parce qu’il était héritier d’un trône, mais parce qu’il a su agir là où d’autres ont fui.

Cette victoire morale forge un précédent dans l’histoire urbaine du royaume. Paris n’est plus seulement une cible de prestige pour les envahisseurs. Elle devient un modèle, un exemple de ce qu’une communauté peut accomplir lorsqu’elle est unie et déterminée.

Ce symbole de résistance s’est construit autour de plusieurs éléments clés :

- La ténacité d’une garnison face à une armée largement supérieure en nombre.

- La mobilisation de figures religieuses et laïques autour d’un objectif commun : protéger la cité.

Le récit de cette épreuve s’inscrit ainsi dans la tradition des grandes luttes urbaines de l’histoire européenne, celles où l’unité prime sur les origines sociales ou les croyances personnelles. Dans ce contexte, Paris médiéval prend une dimension héroïque qui sera réactivée à d’autres moments de son histoire, face à d’autres menaces.

Une leçon d’histoire sur l’équilibre du pouvoir

Le siège ne constitue pas uniquement un épisode de bravoure collective. Il représente aussi une leçon politique d’une grande actualité pour son époque : le pouvoir royal, pour être légitime, doit être efficace. L’abandon de Paris par Charles le Gros, malgré son titre d’empereur, a révélé la faillite d’un pouvoir central incapable d’assumer ses responsabilités. À l’inverse, Eudes, simple comte à l’origine, a su faire preuve de leadership, organiser la défense, et incarner l’espoir.

Ce basculement de légitimité préfigure l’évolution vers un ordre féodal, fondé non plus sur le droit héréditaire seul, mais sur la capacité d’un homme à protéger et gouverner un territoire. L’épisode illustre une transformation en profondeur des rapports entre gouvernants et gouvernés, où la proximité, l’action et la réactivité prennent le pas sur l’autorité abstraite d’un trône éloigné.

Plus largement, le siège de Paris par les Vikings permet d’identifier plusieurs enseignements politiques majeurs :

- La centralisation ne garantit pas la sécurité sans relais efficaces sur le terrain.

- La légitimité politique peut se bâtir sur l’action concrète plutôt que sur l’héritage dynastique.

Ces leçons s’avéreront fondatrices pour la suite de l’histoire française. Elles annoncent une recomposition du pouvoir, où les figures locales prennent de plus en plus d’importance face à un centre souvent déconnecté des réalités territoriales.

0 commentaires