On croit sentir la puanteur des drakkars. On imagine des hommes hirsutes, graisseux, hurlant entre deux massacres. Image facile. Et fausse. Car les Vikings se lavaient, souvent plus que leurs contemporains chrétiens. Ils peignaient leurs barbes, soignaient leurs cheveux, frottaient leurs corps.

Certes, leurs ennemis pestaient et les accusaient de séduction par propreté. Les fouilles le confirment. Peignes, cure-oreilles, pinces à épiler surgissent des tombes. Chaque outil rappelle une obsession : rester net, malgré la boue, le sang et la mer. Ainsi se dessine une autre image. Non pas celle de barbares crasseux, mais celle d’hommes et de femmes fiers, parfumés, propres, séduisants.

Le rituel du bain hebdomadaire (laugardagr)

Chaque samedi, le Nord s’emplissait de vapeur. On appelait ce jour laugardagr, littéralement « jour du lavage ». Les fermes scandinaves possédaient parfois des pièces entières dédiées au bain. En Islande, les sources chaudes servaient directement de baignoires naturelles.

Ainsi, les Vikings ne se contentaient pas de barboter dans les rivières. Ils construisaient aussi des bassins chauffés, ancêtres des saunas.

La toilette n’était pas seulement hygiénique. Elle avait valeur de rituel, presque de cérémonie hebdomadaire. Se laver, c’était purifier le corps. C’était aussi afficher une dignité, un statut social et une respectabilité. Les vêtements suivaient la même logique. On changeait la laine chaque semaine, preuve de fraîcheur et de richesse.

Comparés aux paysans chrétiens, qui se lavaient rarement, les hommes du Nord brillaient par excès de propreté. D’où leur réputation de séducteurs. Ainsi, ce rituel hebdomadaire renforçait leur identité. Guerriers peut-être, mais toujours des guerriers propres.

Témoignages historiques : entre admiration et dégoût

Les ennemis des Vikings ne pouvaient ignorer leur propreté. Certains l’admiraient. D’autres la détestaient.

John de Wallingford, moine anglais du XIIIᵉ siècle, s’en plaignit amèrement. Les Danois installés en Angleterre, les païens, disait-il, se peignent et se teignent les cheveux, se lavent le samedi, changent leurs habits. Et séduisent nos femmes nobles. L’hygiène devenait donc une arme. Les Vikings n’utilisaient pas que la hache. Leur fraîcheur corporelle troublait les foyers chrétiens.

Dans sa Risāla, Ibn Fadlan, voyageur arabe du Xe siècle, décrivit aussi leurs ablutions des Rus (liés aux Vikings). Chaque matin, selon lui, un bassin d’eau passait de main en main. Chaque homme s’y lavait le visage, s’y peignait, y crachait. Puis le suivant faisait de même. La scène l’écœura. Mais son jugement s’explique. Sa foi imposait l’eau courante, pure, jamais souillée. Il voyait donc l’impureté là où les Scandinaves voyaient une coutume pratique. Peut-être même une exagération de sa part, destinée à scandaliser ses lecteurs.

Ainsi, entre chroniques anglaises et récits arabes, l’hygiène viking devint polémique. Mais toujours visible.

Preuves archéologiques : peignes, pinces et cure-oreilles

Les fouilles ne mentent pas. Elles révèlent des objets du quotidien, intimes, presque tendres.

Le peigne, d’abord. Fabriqué en os, en bois de cervidé ou en ivoire. Souvent décoré, parfois simple. Toujours utile. Ses dents fines chassaient poux et saletés. Ses dents larges démêlaient et coiffaient. Preuve que chaque chevelure comptait. Les hommes glissaient souvent leur peigne dans un étui protecteur. Les tombes masculines en regorgent. Les sépultures féminines en contiennent moins.

Venaient ensuite les cure-oreilles. De petits crochets en os, en bronze ou en argent. Parfois accrochés aux fibules, comme bijoux autant qu’outils.

Et les pinces complétaient l’arsenal. En fer, en bronze ou en argent, elles servaient à épiler, entretenir les sourcils.

Ainsi, ces objets d’hygiène dépassaient la simple utilité. Ils disaient le souci de soi, même dans la mort. Chaque tombe viking fouillée nous le rappelle : ces peuples ne craignaient pas le miroir.

Savons, blanchiment et soins capillaires

Les Vikings fabriquaient leur savon. Mélange de cendres et de graisse animale. Brut, mais redoutablement efficace.Ils l’utilisaient pour laver, mais aussi pour transformer. Leurs barbes et leurs cheveux étaient parfois blanchis volontairement.

Pline l’Ancien déjà l’avait remarqué chez les Germains. Les hommes préféraient éclaircir leurs poils plus que les femmes. Le savon caustique donnait alors un blond presque safrané. Éclat lumineux sous le soleil nordique. Ainsi, barbe et chevelure devenaient armes sociales. Le guerrier soigné inspirait autant de crainte que d’admiration.

Les cheveux n’étaient pas abandonnés aux vents. Ils étaient peignés et teints, parfois parfumés avec des herbes odorantes. Parmi elles, la sauge et le thym, puissants et purificateurs. Le romarin et la camomille, pour l’éclat et la douceur. La menthe sauvage, pour rafraîchir. L’ortie, pour fortifier. L’angélique et l’achillée, enfin, pour soigner et séduire. Ce soin capillaire ne relevait pas seulement de l’esthétique. Il signalait la force, la vitalité et le prestige.

Ainsi, le savon viking, aussi rugueux qu’archaïque, transformait le Nordique en séducteur redoutable.

Hygiène vestimentaire et environnement social

La propreté ne s’arrêtait pas au corps. Elle s’étendait aux vêtements. Chaque semaine, les Vikings changeaient leurs habits de laine. Fraîcheur, dignité, prestige : le linge propre devenait signe de respectabilité.

Adam de Brême, au XIᵉ siècle, le confirma. Il décrivit des païens scandinaves attentifs à leur apparence, soucieux d’ordre et de propreté.

Les sagas islandaises l’illustrent aussi. Elles évoquent souvent des femmes lavant les cheveux et soignant les vêtements des hommes. Geste intime, mais aussi social.

Dans les fermes, l’hygiène concernait aussi les maisons. Les sols étaient balayés, la paille des litières régulièrement renouvelée. Ainsi, l’intérieur respirait un ordre certain, même au cœur du tumulte nordique. Les latrines existaient déjà. Creusées à l’écart, parfois aménagées dans de petites cabanes.

Cet environnement propre renforçait la réputation viking. Guerriers certes, mais aussi maîtres de leur image sociale. Ainsi, l’hygiène vestimentaire et domestique complétait le bain hebdomadaire. Une propreté affichée, presque provocatrice face à l’Europe chrétienne.

Hygiène bucco-dentaire et modifications volontaires

Les Vikings ne négligeaient pas leur bouche. Des cure-dents en bois de noisetier servaient à retirer restes et impuretés. Les fouilles révèlent des bâtonnets taillés, parfois parfumés aux herbes. Une dentition soignée restait signe de vigueur et de santé. Les archéologues l’ont confirmé. Peu de caries, mais une usure marquée, due au pain, chargé de sable et de cendres.

Des dents striées venues d’ailleurs

Cependant, certains guerriers allaient plus loin. Leurs incisives portaient des stries horizontales, régulières, presque chirurgicales. Ces marques n’étaient pas fortuites. Elles furent faites par des mains expertes, au prix d’une douleur certaine.

Souvent, ces dents gravées étaient teintées, peut-être en rouge. De quoi glacer l’ennemi avant le choc des lames.

L’origine de cette coutume reste mystérieuse. Aucune autre culture européenne ne l’a pratiquée. Mais ailleurs, elle existait déjà. En Amérique du Nord, notamment dans la région des Grands Lacs, des peuples striaient leurs dents de la même façon.

En Afrique de l’Ouest, on limait les dents, mais en pointe. Différence essentielle. Les Vikings ont voyagé loin. Vinland, Byzance, terres d’Afrique : autant de lieux où ils ont pu découvrir ces coutumes.

Son sens ? D’abord, le prestige. Afficher sa résistance à la douleur, se distinguer comme guerrier. Ensuite, l’intimidation.

Dents marquées, parfois rouges, donnaient au sourire un aspect presque démoniaque.

Mais une surprise demeure. L’anthropologue Anna Kjellström, de l’Université de Stockholm, découvrit ces mêmes stries sur deux squelettes exhumés à Västmanland, en Suède centrale. Ces hommes semblaient avoir été enterrés comme esclaves.

Ainsi, la pratique ne fut peut-être pas réservée aux élites. Elle circulait plus largement, brouillant les frontières sociales. En définitive, la bouche viking révélait bien plus qu’un sourire. Elle portait la trace d’un voyage lointain, d’un rite de douleur, d’une fierté indomptable.

Hygiène et statut social, mythe vs réalité

L’hygiène viking n’était pas un simple confort. Elle était un langage social, lisible par tous. Se peigner, se laver, changer de vêtements : ces gestes affirmaient un rang, une dignité.

Les sagas le suggèrent. L’homme propre, bien coiffé, paraissait respectable. Celui qui négligeait son apparence passait pour marginal ou endeuillé. La propreté marquait la frontière entre libres et esclaves. Le maître l’affichait, l’esclave en était privé.

La Grágás, le grand code de lois islandais, allait dans ce sens. Salir volontairement un autre homme était une insulte grave, une atteinte à son honneur. Jeter de la saleté, des cendres ou des excréments pouvait transformer un homme libre en « níðingr », infâme, déshonoré.

La propreté devenait donc symbole de respect. Arme sociale autant que savon. Mais les siècles ont brouillé l’image. Les moines chrétiens forgèrent le cliché du viking sale, barbare, puant. La réalité archéologique les contredit. Objets retrouvés, récits scandinaves, tout converge : les Vikings furent parmi les plus propres d’Europe. Ainsi naît un paradoxe. Le peuple que l’on imagine couvert de sang et de boue se lavait souvent plus que ses voisins.

Un paradoxe qui séduit encore, car il bouscule le mythe du barbare hirsute. Derrière la hache, il y avait aussi le peigne.

Conclusion

Derrière le mythe du barbare crasseux surgit une vérité éclatante : les Vikings aimaient la propreté, la soignaient comme un art.

Peignes, savons, herbes et rituels rappellent que ces hommes du Nord savaient conjuguer force et élégance.

Alors, que reste-t-il de ce portrait ? L’image d’un peuple fier, parfumé de saga et de sel marin, dont l’hygiène était une bannière autant qu’une habitude.

À nous désormais de retenir cette leçon : se tenir propre, c’est se tenir digne. Et peut-être, en peignant nos vies, retrouver un peu de l’allure des Vikings.

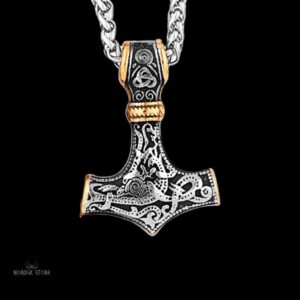

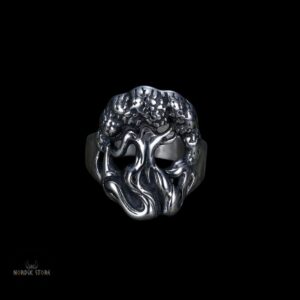

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à parcourir d’autres récits sur notre blog ou à découvrir nos créations inspirées de la culture nordique. L’aventure continue, et vous y avez toute votre place.

0 commentaires